摘要:一起网民造谣制造恐慌事件引发社会关注。据调查,该网民通过网络平台发布虚假信息,造成了一定程度的社会恐慌。经过警方调查处理,该网民被拘留。此事提醒广大网民,要自觉遵守网络法律法规,不制造、不传播谣言,共同维护良好的网络环境。对于恶意造谣、制造恐慌的行为,应依法严惩,以维护社会和谐稳定。

本文目录导读:

关于网民造谣制造恐慌现象的深度解析与说明

背景介绍

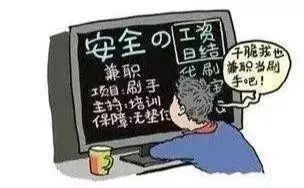

随着互联网的普及,网络空间已经成为社会公众获取信息、交流思想的重要平台,网络空间中信息的真实性和准确性问题日益凸显,其中网民造谣制造恐慌的现象尤为引人关注,这不仅影响了社会的稳定和谐,也对公共安全造成了潜在威胁,在此背景下,公安机关网络安全保卫部门(以下简称公安网安)承担着维护网络空间安全的重任,本文将围绕网民造谣制造恐慌被拘留的现象,结合实践调查,进行深度解析和说明。

网民造谣制造恐慌现象分析

1、网民心理分析:部分网民由于缺乏信息鉴别能力和社会责任感,容易受到不实信息的误导和煽动,进而在网络上发布虚假信息,制造恐慌情绪,这些行为往往源于个人情绪的宣泄、追求关注度等心理需求。

2、社交媒体传播特点:社交媒体作为信息传播的主要渠道之一,其信息传播速度快、范围广,为虚假信息的传播提供了便利条件,一旦虚假信息在社交媒体上被发布,很容易引发公众恐慌和社会不稳定。

3、影响与危害:网民造谣制造恐慌不仅会影响公众的正常生活秩序,还可能引发社会信任危机,甚至对公共安全造成潜在威胁,疫情期间关于疫情虚假信息的传播,可能导致公众恐慌性抢购口罩等防护物资,扰乱市场秩序。

公安网安应对措施及案例分析

为了维护网络空间的安全稳定,公安网安部门采取了一系列措施应对网民造谣制造恐慌的现象,具体措施包括:加强网络巡查,及时发现并清理虚假信息;对发布虚假信息的网民进行警告、拘留等处罚;开展网络安全宣传教育,提高公众信息鉴别能力,以下是一个具体案例分析:

某地区一名网民在社交媒体上发布关于当地即将发生地震的虚假信息,引发公众恐慌,公安网安部门接到举报后迅速展开调查,将这名网民抓获并拘留,经过调查,发现该网民为了吸引关注,故意制造虚假信息并发布到社交媒体上,这一事件引起了当地政府和公安机关的高度重视,随后加强了对网络信息的监管力度。

实践调查解析说明

针对网民造谣制造恐慌现象的实践调查主要包括以下几个方面:一是调查公众对网络信息真实性的认知程度;二是调查公众在面对虚假信息时的应对态度和行为;三是调查社交媒体平台在信息传播方面的责任与义务,通过实践调查,我们发现以下问题:

1、公众信息鉴别能力有待提高:部分公众在面对网络信息时缺乏足够的鉴别能力,容易受到不实信息的误导。

2、社交媒体平台责任缺失:部分社交媒体平台在信息传播方面存在监管不力的问题,导致虚假信息在平台上广泛传播。

3、法律法规需进一步完善:当前针对网民造谣制造恐慌行为的法律法规尚不完善,需要进一步加强立法和执法力度。

本文从背景介绍、网民造谣制造恐慌现象分析、公安网安应对措施及案例分析以及实践调查解析说明等方面进行了深入探讨,针对网民造谣制造恐慌现象,公安网安部门应加强监管力度,提高公众信息鉴别能力,完善法律法规,我们也呼吁广大网民增强社会责任感,共同维护网络空间的安全稳定,展望未来,随着技术的不断进步和社会治理体系的完善,我们将共同努力构建一个更加安全、和谐的网络空间。

还没有评论,来说两句吧...